- ホーム

- セラピストニュース&コラム

- 谷口校長コラム

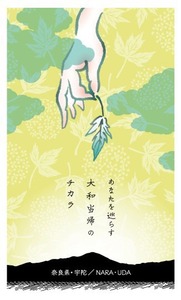

- 西田奈々さんのセラピストライフ〜大和当帰の栽培と精油製造、販売

西田奈々さんのセラピストライフ〜大和当帰の栽培と精油製造、販売

2021/06/20

奈良県生駒市を中心に、自宅サロン、自宅スクール、さらには奈良県宇陀市で伝承生薬である大和当帰の栽培と精油の製造、販売をしている西田さんのセラピストライフを紹介します。

西田さんは、自宅サロンと自宅スクールを運営する一方で、奈良県の伝承生薬「大和当帰(やまととうき)」の栽培と精油製造、販売などを行っています。

そもそも、セラピストである西田さんがなぜ大和当帰の栽培や製造に関わるようになったのかを聞くと、ご自身の経験と、セラピストとしての活動の中でいくつもの偶然が重なったのだと話してくれました。

当帰の和製油が見当たらない中で

西田さんは自ら不妊治療をしていた時期があり、その頃から漢方の当帰芍薬(とうきしゃくやく)を服薬していたそうです。

その後、アロマセラピストとして自宅サロンで精油を用いるようになったのですが、当帰の和精油をいくら探しても見当たらなかったそうです。

諦めていた中、地元の奈良県宇陀市が「日本薬草を守るための事業」として、大和当帰の栽培加工を後押しすることを聞きます。

西田さんは、それまでまったく栽培や精油製造など経験はなかったそうですが、「大和当帰の精油を通して自らの体をケアできる人を増やしていきたい」という気持ちから、思い切って大和当帰の栽培、加工に取り組むことにしたそうです。

今から6年前に苗を支給してもらい栽培をスタート。大和当帰を蒸留して精油を製造するのが目標なので、それには大量の葉が必要になります。

使用できる栽培地は25メートルプール2つ分ほどの広さありましたが、それでは全く足りなかったそうです。

それから4年間、ひたすら大和当帰の栽培だけを続ける日々を送りました。その後に彼女の活動を耳にした地元の人の助けがあり、精油製造のための道筋が見えてきたそうです。

人々、地域、行政のサポートにより、ようやく大和当帰の精油が出来上がった時、本当に嬉しかったそうです。

しかし、事業として継続していくためには、製造したものを流通させ、販売に繋げなければなりません。

実際に取り組んでみると、流通の仕組みなど知らないことばかり。「商品化までのプロセスに、こんなにも手間とお金がかかるんだ」と何度も思ったそうです。

ですが、彼女の熱い思いは変わることなく、とにかく動き続けた結果、今では精油だけでなく、お茶、そうめん、入浴剤、化粧水、名刺香など、次々に共同製品化に成功しています。

自分の熱を失わないで動き続ける

今後、セラピストとして西田さんと同じように製品の製作や製造をしていきたいと考えている人に対して、「とにかく自分の熱を失わず、動き続けることに尽きる」とアドバイスをくれました。

今後の方針について聞くと、

「自然の恵みをいただいて心身を整えるという人間の根本的な英知を、これからの世代の人たちに引き継いでいきたい。それは決して大きなことではなく、身近なところからできるはずです。」

西田さんは、そうにこやかに語ってくれました。

校長からのメッセージ

セラピスト自身が企画して精油を作るという話は希に耳にしますが、西田さんの場合は「栽培からスタート」という、本当にレアなケースです。

今は製品化から流通が動き始めて2年ということもあって、まだ大きな収益にはなっていませんが、その広がりについては大きな可能性があります。

実際に、大和当帰の精油(2ml 7,500円)をセラピーで活用するセラピストもいて、他にもお茶など様々な形で用いられているとのことです。これからは、ネット販売などを通してこれらの商品が広く流通していくことでしょう。

最近では、「生産者の顔が見える」ということが、作物や商品に新しい価値を付加するものとして認知されています。

誰が何を考えて作ったのか分からないよりも、誰がどんなこだわりをもって生産したのかが分かるほうが、商品は魅力的に見えるのです。

つまり、価格の高さ・安さではなく、その商品にある背景や物語が、消費者の納得や満足につながっているのです。

西田さんの場合、「不妊治療経験者で、現役のセラピストが作っている」という物語が、近い価値観を持つ消費者に「他にはない価値」として伝わる時代になりつつあるのです。

効果効能だけを求めるなら、漢方薬の当帰芍薬でもよいのかもしれません。

しかし、この大和当帰の精油が生まれた物語に価値や魅力を感じる人にとっては、西田さんの製品は唯一無二なのです。

製品に込められた思いや熱さが正当に評価される。そんな時代が来るなら、セラピーのような無形のサービスも価格ではない部分で評価されて、誰かにとっての唯一無二になることが大切になってくるのかもしれません。

※紹介サイト 奈良県ホームページより